La scienza dei materiali incontra la medicina: perché gli impianti falliscono

Annunci

Cosa succede agli impianti in titanio nell'organismo? Perché a volte vengono rifiutati o addirittura si rompono? La ricercatrice dell'Empa Martina Cihova sta cercando risposte a queste domande all'interfaccia tra impianto e corpo, tra scienza dei materiali e medicina. Di recente ha ricevuto un "Ambizione Grant" dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS) per il suo progetto di ricerca.

La ricercatrice dell'Empa Martina Cihova sta studiando come il corpo possa attaccare la superficie degli impianti in titanio.

Empa

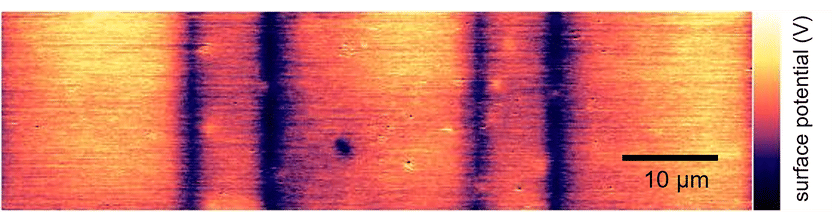

L'immagine del microscopio a forza atomica mostra aree chiaramente riconoscibili con potenziali superficiali diversi, creati da cambiamenti indotti dal laser nella struttura dell'ossido di titanio.

Empa

Grazie ai progressi della medicina, viviamo sempre più a lungo. È comprensibile che vogliamo rimanere sani e mobili anche in età avanzata. Gli impianti e le protesi sostituiscono le articolazioni e i denti "usurati", eliminano il dolore e migliorano la qualità della vita. I moderni impianti medici sono piccole meraviglie di biomateriale e bioingegneria allo stesso tempo. Ciononostante, a volte gli impianti falliscono, con gravi conseguenze per i pazienti.

Perché si verificano questi fallimenti e perché negli ultimi anni sono aumentati anziché diminuire? La ricercatrice dell'Empa Martina Cihova del laboratorio "Tecnologia di giunzione e corrosione" vuole trovare una risposta a queste domande. Per farlo, sta osservando da vicino il comportamento degli impianti nel corpo - o, per essere più precisi, al microscopio. Per il suo progetto di ricerca, la scienziata ha ottenuto una "borsa di studio Ambizione" della Fondazione Nazionale Svizzera per quattro anni.

Molti impianti - tra cui articolazioni artificiali, impianti dentali e pacemaker - sono realizzati in titanio. Questo metallo di transizione è leggero e stabile, è molto resistente nel corpo e permette all'osso di crescere particolarmente bene. Queste proprietà sono dovute a un sottile strato di ossido che si forma sulla superficie del titanio a contatto con l'aria. In definitiva, non è il titanio in sé, ma lo strato protettivo sulla superficie degli impianti che entra in contatto con il corpo. "Poiché questo strato passivo naturale è spesso meno di dieci nanometri, spesso riceve troppo poca attenzione nella tecnologia e nella ricerca medica", afferma Martina Cihova.

Inoltre, alcuni produttori modificano lo strato di ossido, ad esempio ispessendolo per dare un codice colore alle diverse dimensioni o ai diversi modelli di impianti e facilitare così il lavoro dei medici. Altri irruvidiscono la superficie degli impianti in modo che l'osso possa crescere meglio, oppure incidono il numero di serie con il laser. Anche la stampa 3D di impianti specifici per il paziente è oggi possibile grazie ai processi laser. Sono tutte applicazioni sensate, ma: "Qualsiasi trattamento superficiale può modificare gli ossidi di titanio sulla superficie", dice Cihova, "e sono state condotte troppe poche ricerche su cosa questo significhi per l'interazione dell'impianto con il corpo e per la sua resistenza alla corrosione".

Ricerca di frontiera

Con il suo progetto, la ricercatrice dell'Empa vuole colmare questa lacuna di conoscenze. Già da studentessa di bioingegneria, Cihova era entusiasta della scienza dei materiali. Per questo motivo ha intrapreso un nuovo percorso di dottorato - la metallurgia - per approfondire ulteriormente il suo interesse per i materiali. Ora combina le sue competenze nei due campi e le concentra proprio sul punto di incontro tra il metallo, o gli ossidi metallici, e la biologia: l'interfaccia tra l'impianto e il corpo umano.

"Queste biointerfacce sono molto complesse, ma anche estremamente interessanti", afferma la giovane ricercatrice. "Quando si pensa alla corrosione, si pensa all'acqua salata del mare, all'aria umida, forse a una bicicletta arrugginita - ma non al corpo umano". Eppure il corpo umano può essere un ambiente sorprendentemente aggressivo, soprattutto quando si verificano reazioni immunitarie. Le cellule immunitarie rilasciano varie sostanze che possono, tra l'altro, abbassare il valore del pH e attaccare l'impianto. Cosa fa quindi il corpo con i materiali che consideriamo stabili? È proprio qui che entra in gioco la ricerca sulla biocorrosione.

Questi processi sono molto complessi a livello (elettro)chimico e biologico. Inoltre, non tutto l'ossido di titanio è uguale. Può assumere tre diverse forme cristalline - tutte con la stessa composizione chimica, TiO2 - o essere amorfo, strutturalmente "indefinito", per così dire. Tutte queste forme differiscono per le loro proprietà elettroniche ed elettrochimiche e quindi potenzialmente anche per le loro interazioni con l'organismo.

Aumentare la complessità in modo controllato

Il trattamento superficiale degli impianti può modificare le forme cristalline degli ossidi, sia sull'intero impianto che in modo selettivo. È necessario un approccio strutturato per comprendere gli effetti di questa eterogeneità locale, in particolare sulla già complessa biointerfaccia. In primo luogo, Cihova e il suo team, in collaborazione con gli esperti dell'Empa per la lavorazione laser dei metalli a Thun, producono substrati campione con strati di ossido di titanio diversamente strutturati che variano sistematicamente nella loro eterogeneità. Questi substrati vengono poi esposti a fluidi corporei sempre più complessi per studiare le relazioni fondamentali tra struttura, proprietà e reattività degli ossidi.

"Iniziamo con fluidi fisiologici simulati che contengono solo acqua e ioni", spiega Cihova. Il passo successivo consiste nell'aggiungere proteine, come il fibrinogeno, coinvolto nella risposta immunitaria e nella guarigione delle ferite. Infine, i ricercatori intendono studiare il comportamento della biointerfaccia a contatto con le cellule macrofagiche vive, la "polizia del corpo". A tal fine, stanno collaborando con i ricercatori dell'Empa di San Gallo. "Sono molto contenta che siamo riusciti a coinvolgere in questo progetto colleghi di tutte e tre le sedi dell'Empa", afferma Cihova. "Questo ci permette di affrontare questioni così complesse in modo interdisciplinare".

In ognuna di queste fasi, le interfacce vengono esaminate "a fondo" utilizzando metodi elettrochimici abbinati a microscopia elettronica e a microscopia a forza atomica ad alta risoluzione. "Vedere è capire, anche se questo significa guardare a una scala di dimensioni molto più piccola di una cellula umana", dice Cihova. "È qui che spesso si possono scoprire dettagli cruciali".

La ricercatrice dell'Empa spera che le scoperte dei prossimi anni portino a impianti più sicuri e stabili. E anche "che impariamo di più su come l'affascinante gamma di proprietà degli ossidi possa essere utilizzata in modo specifico nella biomedicina". Dopo il progetto "Ambizione" nel 2028, la ricercatrice intende estendere i nuovi metodi anche ad altri materiali medici. Cihova è convinta che questo campo di ricerca diventerà ancora più importante in futuro: "Il comportamento degli ossidi metallici sulle biointerfacce è fondamentale anche per le loro prestazioni nei campi emergenti della nanomedicina e della tecnologia dei sensori impiantabili".

Nota: questo articolo è stato tradotto utilizzando un sistema informatico senza intervento umano. LUMITOS offre queste traduzioni automatiche per presentare una gamma più ampia di notizie attuali. Poiché questo articolo è stato tradotto con traduzione automatica, è possibile che contenga errori di vocabolario, sintassi o grammatica. L'articolo originale in Tedesco può essere trovato qui.