La science des matériaux rencontre la médecine : pourquoi les implants échouent-ils ?

Annonces

Que se passe-t-il dans le corps avec les implants en titane ? Pourquoi sont-ils parfois rejetés ou même cassés ? La chercheuse de l'Empa Martina Cihova cherche des réponses à ces questions à l'interface entre l'implant et le corps, entre la science des matériaux et la médecine. Pour son projet de recherche, elle a récemment reçu une "Ambizione-Grant" du Fonds national suisse (FNS).

Martina Cihova, chercheuse à l'Empa, étudie comment le corps peut attaquer la surface des implants en titane.

Empa

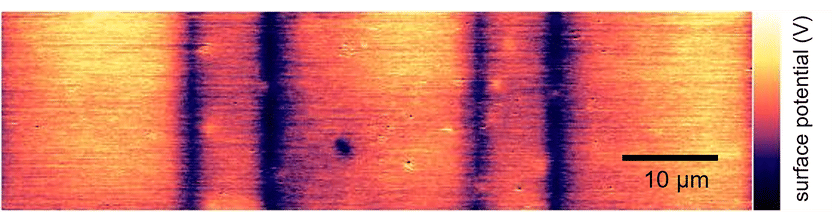

L'image prise au microscope à force atomique montre clairement des zones de potentiel de surface différent, créées par des changements induits par laser dans la structure de l'oxyde de titane.

Empa

Grâce aux progrès de la médecine, nous vivons de plus en plus longtemps. Et nous voulons - c'est compréhensible - rester en bonne santé et mobiles jusqu'à un âge avancé. Les implants et les prothèses remplacent les articulations et les dents "usées", stoppent les douleurs et améliorent la qualité de vie. Les implants médicaux modernes sont à la fois des petites merveilles de biomatériaux et de bio-ingénierie. Pourtant, il arrive que des implants échouent, ce qui peut avoir de graves conséquences pour les patients.

Pourquoi ces échecs surviennent-ils - et pourquoi sont-ils plutôt en augmentation qu'en diminution ces dernières années ? La chercheuse de l'Empa Martina Cihova, du laboratoire "Technologie d'assemblage et corrosion", veut trouver des réponses à ces questions. Pour cela, elle examine de près le comportement des implants dans le corps - ou, plus précisément, sous le microscope. Pour son projet de recherche, la scientifique a reçu une "Ambizione-Grant" de quatre ans du Fonds national suisse.

De nombreux implants - dont les articulations artificielles, les implants dentaires et les stimulateurs cardiaques - sont en titane. Ce métal de transition est léger et stable, il est très résistant dans le corps et permet aux os de se fixer particulièrement bien. Ces propriétés sont dues à une fine couche d'oxyde qui se forme à la surface du titane au contact de l'air. Ainsi, ce n'est finalement pas le titane lui-même, mais la couche protectrice à la surface des implants qui entre en contact avec le corps. "Comme cette couche passive naturelle a une épaisseur inférieure à dix nanomètres, elle est souvent trop peu prise en compte dans la technologie médicale et la recherche", explique Martina Cihova.

A cela s'ajoute le fait que certains fabricants modifient la couche d'oxyde, par exemple en l'épaississant, afin de donner un code couleur à différentes tailles ou modèles d'implants et de faciliter ainsi le travail des médecins. D'autres rendent la surface des implants plus rugueuse afin que l'os puisse mieux se fixer - ou gravent le numéro de série au laser. L'impression 3D d'implants spécifiques aux patients est également possible aujourd'hui grâce au procédé laser. Toutes des applications judicieuses, sauf que "tout traitement de surface peut modifier les oxydes de titane à la surface", sait Cihova, "et on n'a pas assez étudié ce que cela signifie pour l'interaction de l'implant avec le corps et pour sa résistance à la corrosion".

Une recherche à la limite

C'est ce manque de connaissances que la chercheuse de l'Empa veut combler avec son projet. Alors qu'elle était encore étudiante en bio-ingénierie, Cihova se passionnait déjà pour les sciences des matériaux. C'est pourquoi elle a choisi une nouvelle voie pour son doctorat - la métallurgie - afin d'approfondir encore son intérêt pour les matériaux. Aujourd'hui, elle réunit son expertise dans ces deux domaines et la dirige précisément vers l'endroit où le métal, ou plutôt les oxydes métalliques, et la biologie se rencontrent : l'interface entre l'implant et le corps humain.

"De telles interfaces biologiques sont extrêmement complexes, mais aussi extrêmement intéressantes", explique la jeune chercheuse. "Quand on pense à la corrosion, on pense à l'eau de mer salée, à l'air humide, peut-être au vélo rouillé - mais pas au corps humain". Pourtant, ce dernier peut justement être un environnement tout à fait étonnamment agressif, notamment lorsque des réactions immunitaires ont lieu. Les cellules immunitaires libèrent diverses substances qui peuvent, entre autres, abaisser le pH et attaquer l'implant. Que fait donc le corps avec des matériaux que nous considérons comme stables ? C'est précisément là qu'intervient la recherche sur la biocorrosion.

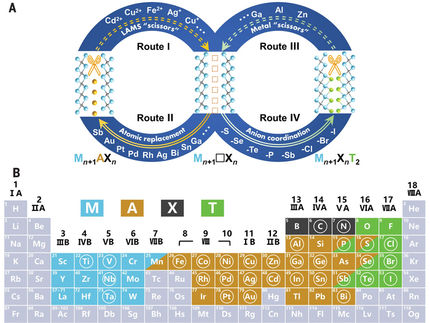

Ces processus sont très complexes au niveau (électro)chimique et biologique. A cela s'ajoute le fait que tous les oxydes de titane ne se ressemblent pas. Il peut prendre trois formes cristallines différentes - toutes de même composition chimique, TiO2 - ou être amorphe, pour ainsi dire structurellement "indéfini". Toutes ces formes se distinguent par leurs propriétés électroniques et électrochimiques et donc, potentiellement, par leurs interactions avec le corps.

Augmenter la complexité de manière contrôlée

Le traitement de surface des implants peut modifier les formes cristallines des oxydes, soit sur l'ensemble de l'implant, soit de manière ponctuelle. Pour comprendre les effets de cette hétérogénéité locale en particulier sur l'interface biologique déjà complexe, il faut une approche structurée. Tout d'abord, Cihova et son équipe, en collaboration avec les experts de l'Empa en traitement laser des métaux à Thoune, fabriquent des substrats modèles avec des couches d'oxyde de titane de structures différentes, dont l'hétérogénéité varie systématiquement. Ces substrats sont ensuite successivement exposés à des liquides corporels de plus en plus complexes afin d'étudier les relations fondamentales entre la structure, les propriétés et la réactivité des oxydes.

"Nous commençons par des liquides physiologiques simulés qui ne contiennent que de l'eau et des ions", explique Cihova. Dans une prochaine étape, des protéines seront ajoutées, comme le fibrinogène impliqué dans la réponse immunitaire et la cicatrisation des plaies. Enfin, les chercheurs prévoient d'étudier le comportement de la bio-interface en contact avec des cellules macrophages vivantes - la "police du corps". Pour cela, ils collaborent avec des chercheurs de l'Empa à Saint-Gall. "Je suis très heureux que nous ayons pu enthousiasmer des collègues des trois sites de l'Empa pour ce projet", déclare Cihova. "Cela nous permet d'aborder de telles questions complexes de manière interdisciplinaire".

A chacune de ces étapes, les interfaces sont examinées "sous toutes les coutures", au moyen de méthodes électrochimiques couplées à une microscopie électronique et à force atomique à haute résolution. "Voir, c'est comprendre - même si cela signifie regarder à une échelle de taille bien plus petite qu'une cellule humaine", explique Cihova. "C'est justement là que l'on peut souvent découvrir des détails décisifs".

La chercheuse de l'Empa espère que les connaissances acquises au cours des prochaines années permettront de concevoir des implants plus sûrs et plus stables. Et aussi "que nous en apprenions davantage sur la manière dont l'éventail fascinant des propriétés des oxydes peut être utilisé de manière ciblée dans le domaine biomédical". Suite à son projet "Ambizione" 2028, elle souhaite également étendre les nouvelles méthodes à d'autres matériaux médicaux. A l'avenir, Cihova est convaincue que ce domaine de recherche gagnera encore en importance : "Dans les domaines émergents de la nanomédecine ou des capteurs implantables, le comportement des oxydes métalliques sur les bio-interfaces est également central pour leur performance".

Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Allemand peut être trouvé ici.